编者按

编者按:国有成均,在浙之滨。百廿学府,文脉悠长。1897年,“求是书院”从普慈寺走进历史的视野。此后,浙大在抗战烽火中“文军长征”,在新中国建设中发展新校园,成为有紫金港等7个校区的综合型大学。回首百廿余年办学历史,浙江大学屡经播迁,弦歌不辍。现推出“校园风貌”专栏,展现不同时期的求是园风貌,感受岁月变迁中的浓浓求是情。本期推出《“老浙大”校园的记忆》(上)。

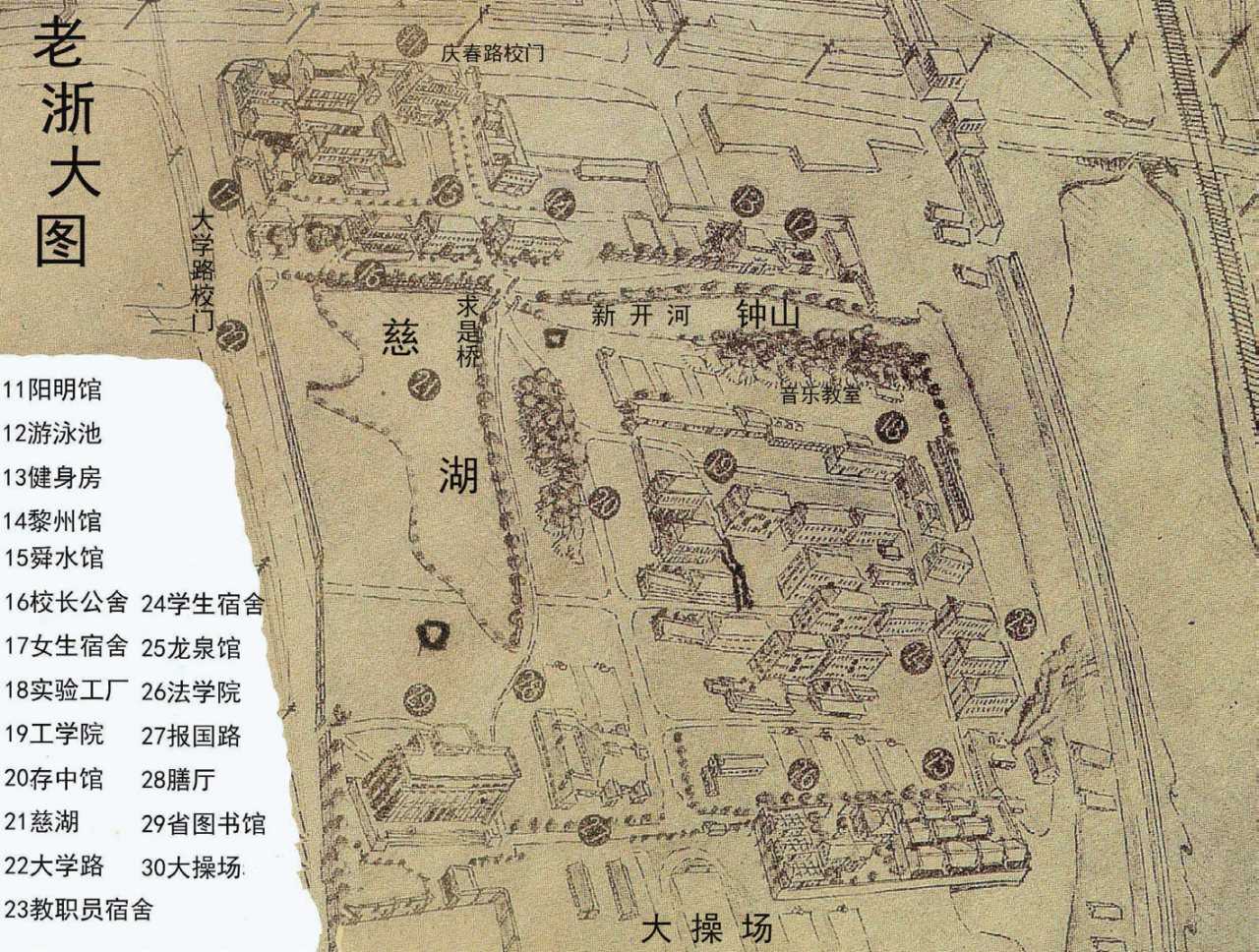

陈述彭院士1948年在学期间画的一张大学路校区校舍分布图

这里的“老浙大”校园是指大学路校区,是求是书院、浙江高等学堂的旧址蒲场巷,1927年称第三中山大学,1928年改名为浙江大学。大学路校区也可以说是浙大1897年至1956年前的校区,是庆春路以南、大学路以东、环城东路以西、横河公园以北这块地,占地面积约400亩,校舍建筑面积5万多平方米,当时是工学院、法学院和文理学院的所在地,而农学院在华家池、医学院在田家园。这是我们小时候经常去玩的地方,也是我上初中(浙江杭二中)每天的必经之道,从庆春路校门进,大学路校门或省图书馆边小门出这是最佳的上学路线。70年后回忆起来有点模糊。最近找到陈述彭院士于1948年在学期间画的一张大学路校区校舍分布图,看后很是兴奋,又找回了许多感觉,经整理与大家分享。

抗战胜利浙大东归回杭后,大校门从大学路移到了庆春路上,进校门右侧就是阳明馆, 一幢三层浅绿灰色的大楼(叫绿房子),阳明馆正南面是个小广场,是学校开大会的场地,后来浙大以被国民党杀害的学生领袖于子三之名命名为“子三广场”。记得马寅初刚当校长也是在这里做的报告,镇压反革命时斗争恶霸的大会也在这里召开。

庆春路学校大门

解放后抗美援朝时经常有游行,每次游行也都是从这里出发的,记得一次也是在这里演活报剧,蔡堡先生的长子蔡钺侯(当时是浙大青年教师) 在剧中扮演杜鲁门,演得惟妙惟肖让人印象深刻,以后我们看见他就直接叫他“杜鲁门”了。也是在游行队伍中第一次看到骆涵秀老师年轻时腰鼓队打镲的样子很帅。60年后我帮助骆老师做幻灯片在她家讲起此事,她找出一张在腰鼓队打镲的照片给我看。那时骆老师还没毕业(1953年浙大机械系毕业),但十分活跃,一直在学生会宣传队,腰鼓队出动,她负责打镲开路。

子三广场西北角是女生宿舍。那时学生宿舍以“仁、义、礼、智、信”斋命名,女生宿舍是智斋和信斋。隔着广场与阳明馆(纪念王阳明,明末浙江余姚人,提倡知行合一)相对的有三幢新楼,自东向西分别是梨洲馆(纪念黄宗羲,明末浙江余姚人,所著《明夷待访录》富有民主思想)、舜水馆(纪念朱之瑜,明末浙江余姚人,精研六经,主张实践,排斥玄议)和校长公舍(竺校长办公及学校教学行政部门)。学校总务部门在西北角的求是书院办公。围绕子三广场的其余建筑,包括阳明馆、梨洲馆、舜水馆均为文理学院的教学、实验、办公用房。

西校门开在大学路上。在浙大西迁办学以前这里就是国立浙江大学校门,所以这里也被称为大学路校区。进入西校门右侧是慈湖,沿湖至求是桥有一大段铺石板和鹅卵石的路。沿湖有用混凝土制成的墩子,其间有铁链相连接,其风格类似于当时西湖湖滨的铁栏杆。这是校园的精华,是最美的一段,也是人们去得最多的地方。慈湖东、南和西岸的一部分由柳树环绕。不过去省图书馆(与浙大共享一套人马两块牌子)也可走那里,那里有一个小门可通。省图书馆也是很吸引人的,在当时也可算杭城最美建筑,有气魄,至今雄风尚在。

在西校门旁边还有一个学校的理发店,那也是我每月必去的地方。开始是母亲带去,因人小要在理发椅子两个扶手上放一块木板,人坐在木板上脚踩在椅子上,人大了就自己去,也直接坐在椅子上理了。这样在那里理了10年发,师傅也都认识了,其中有2个也是看他们在那里开始学徒的,后来他们也随同理发店从大学路转到玉泉校区求是村,属浙大理发店, 一个是后来镶金牙的金师傅,另一个是长得矮胖些的姚师傅,人称“木陀”。只要他在,总会主动给我理发, 一直到他退休,也算是一辈子的朋友了。

子三广场东面是健身房和游泳池,这也是我们常去玩的地方。我小学里学游泳就是在这个25米长的大学路游泳池学会的。它也对外开放,所以庆春路在刀茅巷对面还有一条小弄堂也可以到游泳池。我的第一个老师就是体育教授舒鸿伯伯,他是浙大推广游泳的功臣。他提出游泳不及格,体育就不能及格,也不能毕业,在西迁办学中也一样,无论男生、女生都会被他赶到河里去过游泳关。竺校长也喜欢游泳,特别支持。夏天几乎每天舒伯伯都会在游泳池。他喜欢教小孩游泳,也特别耐心,当你有一点进步时他总会表扬你说“蛮蛮好,蛮蛮好!”在他的辅导下很快就学会了,可以一口气在游泳池横向游到头,以后游程天天见长。另一个接触较多的是体育老师黄华烈,他是东南亚归国华侨。他单身时就住在健身房,后来和谈家桢的侄女结成伉俪,并有了一男一女。我们爱去那里看他健身练功,羡慕他一身的肌肉。健身房有面大镜子,举杠铃、哑铃都可从镜子里看见自己肌肉的变化。黄老师也会找些轻的让我们试试。他会的东西很多,游泳池里只有他在高台上往下跳,打垒球也是他教会我们的,怎样接球、跑垒、击球。后来他又去参加了拳击比赛,居然拿了轻量级华东地区冠军和全国比赛亚军,是我们没有想到的。他是我喜爱的一位老师,我在体育上跑步、游泳、各种球类(篮、排、足)都喜欢,也和受他影响不无关系。

从子三广场向南过求是桥再往东走有一座土山称钟山,是学生上下课打钟的地方,钟架在大木架上。土山的来历据说是其北面的新开河开挖的土堆成的,慈湖东北角开挖的新开河连接了城河(贴沙河),使慈湖成为活水。山上树木成林,也有几间校工使用的小屋。钟山长近200米,宽约30米,比较空旷。我们会带着皮弹弓去打鸟,抓知了,拣麻栎果儿,螳螂、蜻蜓、金龟子随处可见,玩起来还是蛮过瘾的,一年里总会去几次。钟山南面有一座新建白色的音乐教室,是为沈思岩、杨增慧这一对音乐伉俪在浙大传播音乐种子而建的。竺校长很重视音乐对人生性格塑造的影响。沈思岩、杨增慧是在浙大贵州办学时来的,组建了浙大合唱团,在抗日宣传中起到了至关重要的作用。毛昭晰、朱兆祥、雷道炎等一批优秀的科技工作者都是这里的骨干。我家和沈家在交往中成为世交。沈妈妈教钢琴和主管对学生每周的“音乐欣赏”安排。她们住在罗苑,音乐课通常都在下午,她中午常会在大学路口的俞三泰面馆吃一碗片儿川然后来我们家(建德村丙种)息脚、聊天,有时会在我家随便吃一点。每周六的“音乐欣赏”用的唱片很多是我父亲从美国带回来的。浙大坚持每周六的“音乐欣赏”,一直延续到“文革”前。我在浙大读书时(1964年毕业),我爱人(同班同学)当时就负责每周六的“音乐欣赏”的主持,唱片中有很多仍是从我家借的。解放前沈伯伯就 创作了许多爱国歌曲,每次音乐会前和黄河大合 唱(在解放前演唱就很了不起)的排练都在音乐教室进行,我们常去那里看他们排练。

(未完待续)

来源:浙大档案馆